Содержание:

Что такое социализация

Социализация — это процесс, при котором человек усваивает правила, нормы, ценности и традиции, установленные в конкретном сообществе людей. Благодаря социализации он понимает, как правильно себя вести в той или иной ситуации, развивает навыки общения, которые помогают ему лучше взаимодействовать с окружающими. [1]

Так человек учится быть частью общества и приходит к пониманию, как устроен социум. Этот процесс начинается с самого рождения и продолжается всю жизнь.

Виды социализации

Социализацию человека условно разделяют на первичную и вторичную. Оба вида имеют свои особенности, тесно взаимосвязаны друг с другом и важны для формирования полноценной личности.

Первичная

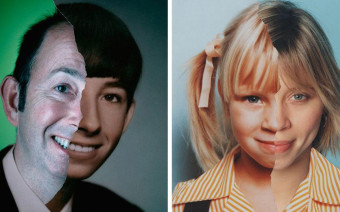

Первичная социализация начинается с самого рождения и длится примерно до подросткового возраста. В этот период ребенок активно взаимодействует с семьей, близкими родственниками, друзьями и учителями. Именно в детстве закладывается фундамент социального поведения и мировоззрения человека: формируются основные представления о мире, морали, поведении и отношениях с другими людьми. [2]

Чем характеризуется:

- Усвоение базовых норм и ценностей. Ребенок учится различать, что хорошо, а что плохо, как себя вести в обществе, как общаться с другими людьми.

- Зависимость от окружения. В детстве человек сильно зависит от семьи и ближайшего окружения. Именно они формируют его взгляды, привычки и манеру поведения.

- Эмоциональная связь. Ребенок учится доверять, любить, сопереживать, — все это происходит за счет близкие отношения с родителями, близкими и друзьями.

Примеры первичной социализации:

- Ребенок учится говорить, слушать и понимать других, общаясь с родителями.

- В детском саду он узнает, как играть с другими детьми, делиться игрушками и решать конфликты.

- В школе и на дополнительных занятиях ребенок усваивает правила поведения в общественных местах.

Особенность первичной социализации в том, что она происходит в самом начале жизни, когда человек наиболее восприимчив. Ребенок впитывает все, что видит и слышит вокруг. Этот вид социализации формирует базовые установки, которые влияют на всю жизнь.

Вторичная

Вторичная социализация начинается, когда человек выходит за рамки семьи и школы. Это может быть поступление в университет, начало работы, переезд в другой город или страну, вступление в новые социальные группы (например, профессиональные сообщества или клубы по интересам). Этот процесс продолжается всю жизнь, так как человек постоянно сталкивается с новыми ситуациями и окружением. [3]

Чем характеризуется:

- Адаптация к новым условиям. Человек учится жить и работать в новых условиях, например, осваивает корпоративную культуру на работе или привыкает к традициям другой страны.

- Усвоение новых ролей. Вторичная социализация помогает человеку осваивать разные социальные роли: сотрудника, руководителя, родителя, члена общественной организации и т.д.

- Развитие критического мышления. В отличие от детства, когда нормы воспринимаются как данность, взрослый человек начинает анализировать и выбирать, какие ценности и правила ему подходят.

Примеры вторичной социализации:

- Выпускник школы поступает в университет и учится жить в новой среде, где другие правила и требования.

- Молодой специалист начинает работать и осваивает корпоративную культуру, учится взаимодействовать с коллегами и начальством.

- Человек переезжает в другую страну и привыкает к новому языку, традициям и нормам поведения.

Вторичная социализация более разнообразная, чем первичная. Человек не просто принимает правила, а учится адаптироваться к разным условиям и выбирать, как себя вести в зависимости от ситуации. Например, на работе он может быть строгим и сосредоточенным, а в кругу друзей — открытым и веселым.

Агенты и институты социализации

В процессе усвоения норм и правил нам помогают агенты и институты социализации. В теории социализации эти понятия часто отождествляются. Если рассматривать процесс социализации на микроуровне (с позиции индивида), то объектом изучения становятся агенты социализации. На макроуровне (с позиции общества) объектом служат институты социализации. Институты — это системы социальных ролей в обществе, а агенты — люди, представленные одним из институтов. Остановимся подробнее на этих понятиях. [4]

Агенты социализации

Агенты социализации — это люди, которые влияют на самооценку, установки и поведение индивида. Они учат людей тому, чего общество от них ожидает. Люди-агенты говорят, что правильно, а что нет, и дают навыки, необходимые для функционирования в качестве членов своей культуры.

Человек стремится к тому, чтобы кто-то дополнял его до некой целостности. Этим «другим» может быть ресурсный источник в лице деятельной персоны. Таким образом, агент имеет личностное значение для того, кто к нему обращается.

Первичные

Первичные агенты социализации оказывают наиболее сильное влияние в раннем возрасте, формируя базовые установки и убеждения. Как писал Энтони Гидденс, автор учебника по социологии, во всех культурах семья служит для ребенка основным агентом социализации. В зависимости от ее устройства могут быть разные вариации, кто именно будет входить в число агентов и играть важную роль в социализации ребенка:

- мать, отец;

- бабушка, дедушка;

- дядя, тетя.

Все они учат языку, общению, тому, как устроен мир, как различать незнакомцев и друзей, а также то, что реально, а что воображаемо [5].

Вторичные

Это люди, которые влияют на процесс социализации после или наряду с первичными агентами (семьей). Вторичные отношения выполняют функцию «освобождения индивида от зависимости, от первичных привязанностей и отношений, сформированных внутри семейной группы». Как правило, они оказывают меньшее влияние на фундаментальные убеждения и ценности человека, чем первичные агенты. К ним относятся:

- воспитатели, учителя — учат работать в команде, следовать расписанию, конкурировать с другими;

- тренеры, педагоги дополнительного образования — дают чувство идентичности, помогают определить, что правильно, а что нет, позволяют понять собственные интересы и таланты.

- сверстники — оказывают поддержку и дают советы, помогают узнать о нормах и ценностях своей культуры, а также о том, что носить, есть, смотреть и где проводить время;

- медиаперсоны — рассказывают о событиях и трендах по всему миру, влияют на нематериальную культуру (убеждения, ценности и нормы) и на реакцию людей на политические события;

- религиозные лидеры — влияют на мораль в обществе. [6]

Институты социализации

Институты социализации — это группы или организации, которые имеют определенные роли, нормы и ожидания, которые функционируют для удовлетворения социальных потребностей общества.

Первичные

- Семья — обучает ценностям, убеждениям и нормам, оказывает эмоциональную поддержку, обеспечивает экономическую стабильность.

Вторичные

- образование помогает освоить культурные ценности, дает навыки и знания, необходимые для функционирования в обществе;

- религия играет роль в формировании взгляда себя и окружающий мир;

- государство отвечает за поддержание порядка, защиту граждан и обеспечение общего блага;

- экономика занята производством и распределением товаров и услуг, а также обменом деньгами и другими ресурсами. [7]

Этапы социализации

Рассмотрим, как происходит социализация на каждом этапе жизни, опираясь на теорию психосоциального развития Эрика Эриксона. Психолог выделил восемь стадий, каждая из них связана с определенным кризисом или задачей, влияющей на формирование личности. Мы разберем, какие социальные, эмоциональные и когнитивные процессы происходят на каждом этапе и как они способствуют развитию человека в контексте его взаимодействия с обществом.

Младенчество (до 18 мес.)

Стадия базового доверия против недоверия. На этом этапе ребенок полностью зависит от родителей или опекунов. Основная задача — установление эмоциональной связи с близкими [8]. Если ребенок получает достаточно заботы, у него формируется чувство безопасности и доверия к миру [9].

Пример: малыш учится улыбаться в ответ на улыбку мамы, плачем сигнализирует о голоде или дискомфорте.

Роль агентов социализации: родители, бабушки и дедушки, няни.

Раннее детство (18 мес. — 3 года)

Стадия автономии против стыда и сомнений. Ребенок начинает осваивать речь, контролировать свои действия и эмоции. Он учится быть самостоятельным и сталкивается с первыми ограничениями.

Пример: ребенок учится самостоятельно есть, одеваться, понимает, что нельзя трогать горячую плиту.

Роль агентов социализации: семья, детский сад, сверстники.

Дошкольный возраст (3–5 лет)

Стадия инициативы против вины. Ребенок активно играет, имитирует поведение взрослых и учится взаимодействовать с другими. Он начинает проявлять инициативу, но может испытывать чувство вины, если его действия не одобряются.

Пример: ребенок играет в доктора или учителя, копируя поведение взрослых.

Роль агентов социализации: родители, воспитатели, друзья по детскому саду.

Младший школьный возраст (6–11 лет)

Стадия трудолюбия против неполноценности. Школа становится главным институтом социализации. Дети учатся работать в коллективе, соблюдать общие правила и решать конфликты. Младший школьник стремится к успеху, но может чувствовать себя неудачником, если у него что-то не получается.

Пример: ребенок учится поднимать руку, чтобы ответить на уроке.

Роль агентов социализации: учителя, одноклассники, тренеры.

Подростковый возраст (12–18 лет)

Стадия идентичности против ролевой диффузии. Подростки ищут свое место в обществе, формируют собственные взгляды и ценности. В этом возрасте свойственно задаваться вопросами: «Кто я?» и «Какое мое место в мире?»

Пример: подросток присоединяется к молодежной субкультуре или начинает интересоваться политикой.

Роль агентов социализации: друзья, учителя, социальные сети, молодежные группы.

Молодость (18–40 лет)

Стадия близости против изоляции. Молодые люди осваивают новые социальные роли: студента, работника, партнера. Они учатся строить близкие отношения, но могут испытывать страх перед обязательствами.

Пример: студент переезжает в другой город, чтобы учиться в университете, и учится самостоятельно решать все бытовые вопросы.

Роль агентов социализации: университет, коллеги, партнеры, друзья.

Средний возраст (40–65 лет)

Стадия генеративности против стагнации. В этот период человек строит карьеру, создает семью, воспитывает детей. Стремится внести вклад в общество, но может чувствовать себя «застрявшим», если не реализует свои цели.

Пример: молодой специалист становится руководителем и учится управлять командой.

Роль агентов социализации: работа, семья, друзья, профессиональные сообщества.

Пожилой возраст (65+ лет)

Стадия целостности против отчаяния. Люди пересматривают свои ценности, делятся опытом с молодыми поколениями. В пожилом возрасте человеку свойственно оценивать свою жизнь: если он доволен прожитыми годами, он чувствует гармонию; если нет — испытывает отчаяние.

Пример: пожилой человек начинает заниматься волонтерством или пишет мемуары.

Роль агентов социализации: семья, друзья, сообщества по интересам, волонтерские организации.

Бывает так, что на этапе взрослой жизни у человека возникают трудности при адаптации к новым социальным ролям, нормам и ценностям. Такой кризис связан с переходом между этапами жизни, например, при смене профессии, выходе на пенсию, переезде в другую страну или изменении семейного статуса. Человек сталкивается с необходимостью пересмотреть свои установки и адаптироваться к новым условиям, что может вызывать стресс и чувство дезориентации [10]. Это называют кризисом вторичной социализации.

Примеры кризиса вторичной социализации:

- Смена профессии. Человек, который долгое время работал в одной сфере, вынужден осваивать новую профессию из-за изменений на рынке труда. Это требует освоения новых навыков и определенной перестройки.

- Выход на пенсию. После завершения трудовой деятельности человек может испытывать трудности в поиске новых смыслов и социальных ролей.

- Эмиграция. Переезд в другую страну требует адаптации к новой культуре, языку и социальным нормам, что может вызвать кризис идентичности.

Кризис вторичной социализации подчеркивает важность гибкости и способности к обучению на протяжении всей жизни.

Факторы социализации

Факторы социализации — это условия и обстоятельства, которые определяют, как человек взаимодействует с обществом и вписывается в социальную структуру. Эти факторы можно разделить на несколько ключевых категорий.

Наследственность

Наследственность — это биологическая основа, с которой мы рождаемся. Она включает в себя генетические особенности, такие как предрасположенность к определенным заболеваниям, физические данные, нейрофизиологические особенности. Некоторые ученые считают, что генотип может внести вклад и в формирование темперамента [11]. Однако наследственность — это лишь база, которая взаимодействует с другими факторами, такими как окружение и воспитание.

Окружение

Окружение — это социальная среда, в которой растет и развивается человек. Оно включает семью, друзей, школу, культуру и общество в целом. Именно окружение формирует наши представления о мире, учит нас правилам поведения и помогает усвоить социальные роли.

Индивидуальный опыт

Индивидуальный опыт — это уникальные события и переживания, которые формируют личность. Сюда относятся как положительные, так и отрицательные события: успехи, неудачи, травмы, путешествия, знакомства с новыми людьми и т.д. Именно индивидуальный опыт делает каждого человека уникальным.

Образование и воспитание

Образование и воспитание — это целенаправленные процессы, которые помогают человеку усвоить знания, навыки и нормы поведения. Воспитание начинается в семье, а образование продолжается в школе, университете и других учебных заведениях. Эти процессы формируют не только интеллектуальные способности, но и моральные ценности.

Социальные институты

Социальные институты — это организации и структуры, которые регулируют поведение человека в обществе. К ним относятся государство, религия, СМИ, соцсети, общественные организации, правоохранительные органы и т.д. Они устанавливают правила, которые человек должен соблюдать, и формируют общественное мнение.

Эпоха и исторический контекст

Эпоха, в которую живет человек, также играет важную роль в социализации. Исторические события, технологический прогресс, политические изменения — все это влияет на то, как мы воспринимаем мир и какие ценности считаем важными.

Почему социализация важна

Без социализации человек не может адаптироваться к жизни в обществе, ему сложно найти свое место в мире. Разберем исследования, которые говорят о том, почему социализация важна, и на какие процессы и сферы жизни она влияет.

Формирование личности

В России изучением влияния социальной изоляции на детей занимались в рамках исследований детских домов. Доктор психологических наук, профессор Анна Прихожан отмечала, что у детей, лишенных полноценного общения с взрослыми, часто наблюдаются задержки в развитии и трудности с адаптацией в обществе [12].

Эффективность обучения

Исследовании чикагского профессора Джозефа А.Дурлака (2011) выявило, что программы социально-эмоционального обучения (SEL) в школах значительно улучшают социальные навыки детей и их успеваемость [13]. Это подчеркивает важность социализации в образовательной среде.

Психоэмоциональная сфера

Психологи из Мичиганского и Вашингтонского университетов изучали опыт гендерной, расовой и сексуальной социализации молодых чернокожих женщин. Исследование 2024 года показало, что те сталкиваются с давлением из-за стереотипов в обществе, что влияет на их идентичность и ментальное здоровье. Однако поддержка сообщества помогает молодым чернокожим женщинам сохранять устойчивость и уверенно справляться с социальными вызовами [14].

Физическое здоровье

Психолог Джулиана Холт-Лунстад из Университета Бригама Янга установила, что социальная изоляция и одиночество увеличивают риск преждевременной смерти на 26-32%. Это подчеркивает важность социальных связей для физического и психического здоровья [15].

Читайте также:

- Что такое социальная мобильность и как она работает

- Социализация — главный секрет производительности удаленной работы

- Изоляция или социализация: как VR повлияет на человеческое общение

- Между парами: как наладить процесс социализации при онлайн-обучении

- Работа для души: как труд помогает нам социализироваться

- 4 стадии адаптации к новой стране: что ждет психику во время релокации

➤ Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Трендов» — будьте в курсе последних тенденций в науке, бизнесе, обществе и технологиях.