Об эксперте: Евгения Крюкова, доцент кафедры криминалистики юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, кандидат юридических наук, адвокат.

Эволюция технологий в криминалистике

— ДНК-тесты давно помогают в расследовании преступлений. Какие еще инновации появились в этой сфере?

— Криминалистика активно развивается благодаря цифровым технологиям и науке. Специалисты используют самые современные методы, чтобы раскрывать преступления и предотвращать новые. Безусловно, один из главных прорывов — ДНК-анализ. Он помогает быстро находить виновных, сравнивая следы с места преступления с образцами подозреваемых. Сейчас это уже стандартный инструмент, но методы продолжают улучшаться. Например, благодаря анализу неполной ДНК, таким как ПЦР (полимеразная цепная реакция), теперь можно исследовать даже следовые количества биологического материала — например, единичные клетки, обрывки волос или частицы кожи. Также можно различать однояйцевых близнецов, что раньше было почти невозможно. Развивается ДНК-фенотипирование — оно помогает восстановить внешность преступника по его генам. А еще с помощью генеалогических данных можно найти родственников преступника по его ДНК и таким образом идентифицировать его самого.

Активно применяется «цифровая криминалистика». Это направление помогает анализировать виртуальные следы преступлений: данные с мобильных телефонов, компьютеров, соцсетей и мессенджеров. Специалисты изучают сетевую активность, IP-адреса, маршруты передачи данных, восстанавливают удаленные файлы и сообщения, а также устанавливают личности анонимных пользователей. Для этого правоохранительные органы сотрудничают с экспертами по кибербезопасности, мобильными операторами, интернет-провайдерами и бизнесом — банками, страховыми компаниями. Вместе они собирают информацию и адаптируют технологии для раскрытия преступлений. Сегодня большие надежды возлагаются на цифровые инструменты, которые могут ускорить расследования и сократить бумажную работу. Например, это цифровые уголовные дела — электронные версии уголовных дел, в которых хранятся все материалы: протоколы, экспертизы, показания, видео, аудио, отсканированные доказательства.

— Вы используете возможности искусственного интеллекта в своей работе. С какими ограничениями вы при этом сталкиваетесь? Какие барьеры мешают более широкому внедрению ИИ?

— Мы работаем над тем, чтобы внедрить искусственный интеллект и нейросети в расследование преступлений. Уже сейчас ИИ помогает анализировать опыт прошлых преступлений, выделять положительные и отрицательные аспекты самого процесса расследования и составлять криминалистическую характеристику преступлений.

Есть несколько интересных разработок. Например, руководитель НИИ криминалистики Следственного комитета РФ Алексей Бессонов и его команда разработали программу на основе ИИ. Она позволяет составить «поисковый портрет преступника». На основе исходных данных с осмотра места происшествия, характеристики жертвы (пол, возраст) и совершенного преступления (вид нападения, орудие и т.д.) программа просчитывает и предлагает портрет подозреваемого. Так можно определить возраст, вероятность наличия психических заболеваний и судимости у нападавшего, а также средство его передвижения. Также важные исследования в этой области проводят Дмитрий Бахтеев, доцент кафедры криминалистики Уральского государственного юридического университета имени В.Ф.Яковлева, и Виталий Вехов, профессор кафедры «Безопасность в цифровом мире» Московского технического университета им. Н.Э.Баумана.

Внедрение искусственного интеллекта в криминалистику — сложный процесс. Хотя такие технологии открывают новые возможности, например экономят время и ресурсы, быстро обрабатывают большие объемы данных, их использование требует тщательной проверки. Прежде чем применять данные ИИ в качестве источника доказательств, нужно провести множество испытаний и научных экспериментов. Кроме того, необходимо внести изменения в законы, включая уголовно-процессуальный кодекс, и ведомственные нормативные акты.

Сейчас мы опираемся только на принятые концептуальные положения, такие как указ президента от 2019 года и Кодекс этики в сфере ИИ. Уже используются технологии компьютерного зрения: распознавание человека по частям лица, жестам, мимике, восстановление удаленных фото и видео. Однако, как говорил известный криминалист Эдмонд Локар: «Расследование преступлений — это долгая погоня за истиной, где ошибки могут стоить чести, свободы или жизни». Поэтому мы очень осторожно подходим к внедрению новых технологий.

ИИ перспективен для анализа показаний свидетелей, поиска противоречий, обработки многочасового видео, выявления дипфейков и других задач. Нейросети могут создавать прогностические модели, предсказывать поведение преступников и помогать в принятии решений. Также ИИ способен выявлять потенциальные угрозы, анализируя соцсети, текстовые сообщения и другой контент в интернете.

— Есть ли какие-то громкие кейсы, когда технологии помогли раскрыть преступления?

— Почти все современные уголовные дела раскрываются с помощью технологий и цифровых следов (данных видеонаблюдения, переписки, компьютерной информации), а также последних достижений биологии и медицины.

Система распознавания лиц и программа «Безопасный город» активно используются в Москве и Санкт-Петербурге и способствуют раскрытию преступлений. По данным московских властей, с 2020 года она помогла обнаружить более 26 тыс. человек, находящихся в розыске.

В будущем биометрические системы — сканирование отпечатков пальцев, радужки глаза, лица и голоса — смогут ускорить поиск преступников.

Банки уже активно используют ИИ для предотвращения преступлений. Алгоритмы анализируют миллионы транзакций в реальном времени, выявляя подозрительные операции и помогая раскрывать преступления.

Есть яркие зарубежные примеры. Американский серийный убийца Джозеф Де Анджело, также известный как Original Night Stalker (дословный перевод — «настоящий ночной преследователь», совершал нападения ночью), скрывался от правоохранительных органов на протяжении четырех десятилетий. Его поймали благодаря генеалогической платформе GEDmatch, которая сопоставила ДНК, найденную на местах преступлений, с генетическим профилем его родственников. Это позволило сузить круг подозреваемых и в итоге арестовать убийцу в 2018 году.

Британские правоохранительные органы используют ИИ-алгоритмы для реконструкции внешности пропавших детей на основе их старых фотографий.

Полиция Нидерландов применяет алгоритмы для сканирования телефонных переговоров и электронных писем, выявляя ключевые слова, связанные с подготовкой преступлений (например, угрозы, обсуждение незаконных сделок).

В Сингапуре, Китае и Южной Корее системы видеонаблюдения с ИИ автоматически фиксируют подозреваемых, анализируют ДТП и ищут пропавших. Например, в Пекине камеры сократили время поиска пропавших детей со 132 до 78 часов.

— А что можно сказать о технических средствах в работе? Может быть, стали использоваться новые программы, которые помогают структурировать информацию?

— Работать с современным оборудованием стало проще. Например, появилось программное обеспечение для анализа данных с мобильных телефонов, компьютеров, облачных сервисов и даже дронов — так называемый мобильный криминалист. Мы стараемся идти в ногу с мировыми тенденциями, закупаем новое оборудование и технологии, которые используются за рубежом, или создаем свои аналоги. Развитие криминалистики во многом связано с тем, как меняются методы преступников, и нам приходится адаптироваться.

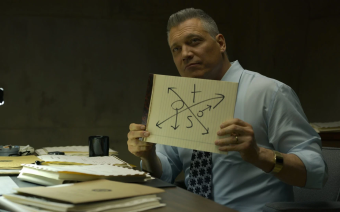

Молодые следователи активно используют инструменты, которые упрощают их работу. Например, «голосовые блокноты», программы для преобразования аудио и видео в текст, а также интеллект-карты (майндкарты) — чтобы структурировать информацию, моделировать ситуации, строить версии, однако все это остается вне официального оформления материалов уголовного дела. Стоит отметить, что по программе импортозамещения мы должны использовать решения отечественного производства, что на практике не всегда возможно.

К сожалению, в научной теории криминалистики есть определенная стагнация. Многие ученые продолжают обсуждать одни и те же вопросы, избегая «новомодных» тем. В учебниках редко можно найти описание цифровых технологий, а некоторые авторы до сих пор пишут о работе с реактивами для фотокарточек, печатными машинками и дискетами. Это создает разрыв между теорией и практикой.

Сегодня важно осваивать новые технологии, осмыслять правовые и этические вопросы их использования, а также проводить междисциплинарные исследования. Это поможет использовать достижения других наук для раскрытия, расследования и предотвращения преступлений. Такие вопросы мы поднимаем, например, на специальной секции по криминалистике в рамках Петербургского международного юридического форума.

— В книге и одноименном сериале «Охотник за разумом» главный герой исследовал психику самых жестоких преступников, пожизненно заключенных. Предполагалось, что сбор данных поможет предвидеть и предотвратить насилие. Как вы считаете, насколько такая задача соотносится с реальным положением дел?

— Сейчас эта задача решается в рамках криминалистики (криминалистическое изучение личности преступника, связи «преступник — потерпевший»), криминальной психологии, психиатрии. В основном такая работа проводится в рамках диссертационных исследований, посвященных определенной группе преступлений: например, личность хакера, коррупционера, мошенника, убийцы. Это важный аспект работы правоохранительных органов, который помогает лучше понимать мотивы, поведенческие особенности и психологические характеристики преступников. Это знание используется для моделирования поведения после преступления, построения психолого-криминалистического профиля неизвестного преступника, индивидуализации наказания, профилактической работы.

В голове серийного убийцы

— У всех ли убийц есть серьезные нарушения психики и расстройства личности или здоровый человек тоже способен на жестокое убийство?

— Здоровый человек способен на убийство, но не на жестокое. Жестокость связывается с особым психологическим, эмоциональным состоянием человека. Судебная практика понимает под особой жестокостью пытки, истязания или глумление над жертвой, трупом до или во время лишения жизни. Также когда убийство совершено способом, который заведомо для виновного связан с причинением потерпевшему особых страданий: нанесение большого количества телесных повреждений, использование мучительно действующего яда, сожжение заживо, длительное лишение пищи, воды и т.д. Особая жестокость может выражаться в совершении убийства в присутствии близких потерпевшему лиц, когда виновный сознавал, что своими действиями причиняет им особые страдания.

Юрист отвечает на вопрос не о здоровье, а скорее о вменяемости (способности человека отдавать отчет собственным действиям, осуществлять ими руководство) или невменяемости. Практика показывает, что жестокое убийство может быть совершено как психически нездоровым, нестабильным человеком, признанным невменяемым, так и человеком, признанным вменяемым, однако имеющим какие-то отклонения.

Применяются два критерия: юридический — вменяемость; медицинский (биологический) — наличие у лица признаваемого медициной состояния расстройства психической деятельности.

Согласно данным криминолога Юрия Антоняна и психиатра Александра Бухановского, большинство серийных убийц признаются вменяемыми; это означает, что они отдавали отчет своим действиям и могут нести уголовную ответственность. Правда, среди тех, кто был признан вменяемым, у большинства были обнаружены различные аномалии: психопатия, травмы черепа, органические поражения нервной системы. Убийства, которые совершаются людьми, страдающими серьезными психическими заболеваниями, такими как шизофрения, биполярное расстройство или паранойя, часто носят непредсказуемый характер и могут быть направлены против незнакомых лиц. Их еще называют «сверхубийства», так как преступник проявляет неоправданную и необъяснимую жестокость.

— Есть ли статистика по мотивам убийств? Можете проиллюстрировать мотивы реальными кейсами?

— Вы будете удивлены, но официальная статистика по этому критерию не ведется. Мотивы совершения убийств — одна из самых сложных тем. Больше всего убийств совершается на почве личной неприязни или во время бытовых конфликтов. Сюда входят убийства, совершенные на фоне семейных конфликтов, ревности, бытовых ссор, разногласий между друзьями или знакомыми. Такие преступления характеризуются спонтанностью, эмоциональностью, в качестве орудий нередко используются подручные средства.

Также распространена корысть в качестве мотивации: стремление к обогащению и обладанию дорогими предметами и ценностями или освобождение от расходов, трат, которые могут быть связаны с ограблениями, организованной преступностью.

Мотив мести может возникать из-за обид, несправедливости, личных или профессиональных конфликтов. Преступление характеризуется временным разрывом между обидой и самим преступлением, нередко становится неочевидным для следствия.

У серийных преступников может быть сексуальный (связаны с изнасилованиями, сексуальными домогательствами и могут характеризоваться особой жестокостью) или властный мотив, выражающийся в стремлении к власти, желании упрочить свой вес и влияние. Важным становится определение мотивационной доминанты как составляющей сложного мотивационного механизма поведения убийц через отражение в следовой картине. Мотив получает внешнее проявление в выборе места преступления, его обстановки, орудия, следов на трупе.

Особенно трудно приходится правоохранительным органам с убийствами, мотив которых размыт и неочевиден, а улики не указывают напрямую на это обстоятельство. Это характерно в большей мере для поведения лиц, начинающих убивать по человеконенавистническим мотивам, для так называемых избавителей человечества от второсортных, по их мнению, людей.

Наконец отдельная категория — терроризм и убийства, совершенные в политических или идеологических целях, для запугивания населения.

— Что для серийного убийцы может стать триггером к совершению преступления, если жертва ему не знакома и материального мотива убивать у него тоже нет?

— Для серийного убийцы триггером может стать практически что угодно. Для каждого преступника причина своя, мы лишь можем анализировать его биографию и выяснять, какое первое насильственное правонарушение он совершил. Особая роль отводится первому случаю, так как он значительно предопределяет формирование дальнейшего преступного умысла.

Все последующие преступления, безусловно, им осознаются, отчасти планируются, формируется тип жертвы, подбирается орудие. На их совершение могут повлиять с виду случайные или несущественные обстоятельства, удачно складывающиеся для виновного условия или, наоборот, «плохой день». Мы можем сравнивать это с вредной привычкой, возвращение к которой, то есть срыв, может быть спровоцирован разными личными обстоятельствами.

Например, согласно данным архива решения суда, Игорь Иртышов совершил не менее восьми сексуальных нападений на мальчиков в возрасте 9–11 лет. Желание совершить первое преступление возникло внезапно в форме сильного полового влечения после ссоры с сожителем. Преступный умысел возникал в связи с необходимостью в удовлетворении сексуальных потребностей. Жертву он выбирал спонтанно, решающими были пол и возраст. В первом эпизоде для подавления сопротивления использовались угрозы, в остальных случаях — особенности места преступления (лифт, чердак), нанесение ударов, сдавливание шеи с развитием асфиксии.

— Правда ли, что зачастую серийные убийцы сами не осознают, зачем они это сделали? С чем это связано?

— Действительно, бывают случаи, когда преступник не осознает характер своих действий. Например, Дэвид Берковец совершил более девяти убийств и семь покушений на убийство. Он убивал влюбленные пары, находящиеся в припаркованных машинах. После задержания указал, что убийства совершал не он, а Сэм, имея в виду своего соседа Сэма Карра: «Сэм обычно отдавал приказы через свою собаку. На самом деле это была не собака. Это существо только выглядит собакой. Оно внушало мне мысли, куда идти. Когда я получал такой сигнал, я не имел понятия, кого в этот вечер убью. Но интуитивно узнавал свои жертвы».

Однако чаще всего преступник руководит своими действиями, но на этапе расследования симулирует психиатрическое расстройство или психологическое отклонение, которое им управляло, в надежде на снижение меры ответственности.

— Громкие преступления иногда становятся предметом творчества: кино, живопись, музыка. А бывает и наоборот, когда убийцы говорят, что музыкальная композиция, литературное произведение или фильм мотивировали их совершить ужасное.

— Действительно, некая взаимосвязь между предметами массовой культуры и преступлениями существует. Это интересная и сложная тема связи искусства и человеческой психики. С одной стороны, искусство часто вдохновляет людей на создание новых произведений или даже на изменения в жизни. Но с другой стороны, оно также может оказывать негативное влияние, особенно на уязвимых или склонных к насилию людей.

— В вашей практике были такие кейсы? Самые странные «идейные» преступления, которые вы расследовали?

— В моей практике таких дел не было, но правоохранительные органы нередко сталкиваются с правонарушениями, идеи которых виновные черпают из неверно растолкованных произведений. Люди иногда идентифицируют себя с персонажами книг или кинофильмов, начинают подражать в поведении, даже если оно деструктивно.

Если люди эмоционально нестабильны, чувствуют себя одинокими, имеют психические расстройства, то они могут воспринимать прочитанное или просмотренное как руководство к действию. К примеру, согласно данным архива суда, Александр Артемов совершил убийства трех девочек в возрасте 9–13 лет с длинными светлыми волосами. В первых двух эпизодах он под различными предлогами заманивал детей в лифты жилых домов, избивал и насиловал их, наносил множественные удары ножом. Он рассказал, что желание совершить преступление возникло после просмотра порнографических фильмов с участием несовершеннолетних детей и с применением насилия. В качестве жертвы всегда представлял хрупкую девочку с длинными светлыми волосами. Порнографические сюжеты нередко становятся прообразом серийных преступлений.

Плюс в некоторых произведениях намеренно изображается моральная двусмысленность, демонстрируются как положительные, так и отрицательные черты преступника. Да и в литературе и кинематографе всегда так красочно изображаются идеи и технологии совершения преступлений, что может запутать зрителя или читателя, подтолкнуть на азарт. Важно понимать, что искусство само по себе редко является единственной причиной насилия, но оно может служить катализатором для уже существующих проблем.

Профессиональная рефлексия

— Какое дело больше всего вам запомнилось из личной практики и почему?

— Самое запомнившееся дело не про серийного убийцу. Это история 20-летнего Ивана Б., который попал в плохую компанию и совершил преступление из-за денег. Его быстро нашли, он получил 22 года лишения свободы. Всю активную жизнь он провел в тюрьме. Свобода встретит его отсутствием семьи, родственников, друзей, денег, работы, приятных ярких воспоминаний своей молодости, наличием разных заболеваний. Стоило ли оно того? Конечно, нет.

— У вас за плечами много лет теории и практики. Какой вопрос продолжает больше всего волновать вас в криминалистике и почему?

— Безусловно, единственный вопрос, который волнует практически всех: почему люди совершают преступления и что сделать, чтобы они их не совершали вовсе? В аспекте развития информационных технологий меня занимает морально-правовая дилемма: насколько допустимо собирать личную информацию о людях ради их же безопасности? С одной стороны, это помогает защищать общество, с другой — может нарушить право человека на частную жизнь.

➤ Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Трендов» — будьте в курсе последних тенденций в науке, бизнесе, обществе и технологиях.