Об авторе: Ирина Каспэ — культуролог, преподаватель Программы гуманитарных факультативов Института гуманитарных историко-теоретических исследований имени А.В. Полетаева (ИГИТИ) НИУ ВШЭ.

Материал предоставлен РБК Тренды порталом IQ.HSE.RU.

«Мы оказались внутри антиутопии» — так нередко воспринимаются и описываются события последних месяцев. Или, в оптимистичном варианте: антиутопии больше не страшны, поскольку уже осуществились, и поэтому появляется шанс вообразить новую утопию.

Но в самом ли деле антиутопии осуществились? Действительно ли пришло время для возрождения утопического воображения?

Я бы поставила вопрос иначе: чем может помочь сегодня обращение к пугающему, негативному образу антиутопии, дистопии или к образу, вселяющему надежду? В какой мере они позволят понять происходящее здесь и сейчас?

Пандемия COVID-19, с одной стороны, фокусирует наше внимание на тех областях опыта, которые переживаются как очень реальные. Становятся важными вещи, связанные с телесностью, с отношениями с самыми близкими людьми — все то, что социолог и философ Альфред Шюц назвал бы «наличным миром» или «системой первичных релевантностей». Тревога за родных, необходимость как-то самому отнестись к возможности заражения (принять или не принять ее всерьез), а тем более болезнь, если она случилась, — это все очень «по-настоящему» и очень рядом, — в поле зрения и в зоне непосредственных ощущений.

С другой стороны, происходящее побуждает мыслить в глобальных, универсальных категориях («Мир никогда не будет прежним») и оставляет отчетливое впечатление нереальности, фиктивности, вымысла. Мы уже будто бы видели все это в кино или читали об этом в книгах — от романа Оруэлла «1984» до сериала «Черное зеркало».

Конечно, наиболее очевидный ракурс, в котором ситуация пандемии приобретает утопические или, точнее, антиутопические черты, связан с темами политического контроля и властного взгляда, вторгающегося на самые интимные территории. Именно этими темами обеспокоен итальянский философ Джорджо Агамбен, настаивающий на том, что эпидемия коронавируса была «изобретена», сконструирована в целях ограничения политических свобод.

Агамбен опирается при этом на традицию размышлений о биополитике, заданную Мишелем Фуко. В книге «Надзирать и наказывать» Фуко рассматривает эпидемии проказы и чумы, свирепствовавшие в средневеково-ренессансной Европе, как своеобразные поводы для учреждения практик политического насилия — ритуалов «исключения» и «дисциплинирования».

В числе прочего внимание Фуко привлекает специфический документ конца XVII века — составленный загодя французскими военными властями перечень мер, которые следовало принять в зачумленном городе. Этот детально разработанный проект представляется Фуко своего рода мыслительным экспериментом — образ чумы, воплощающий хаос и беспорядок, использовался для воображения идеальной модели дисциплинарного надзора. Это не столько осуществимый план, сколько мечта о безграничной власти над телами подданных — «утопия совершенно управляемого города».

Идея «изобретения эпидемии» COVID-19, изложенная Агамбеном в марте этого года, спровоцировала теоретически значимую дискуссию, в которой приняли участие Жан-Люк Нанси, Роберто Эспозито и другие философы с мировым именем. В ходе полемики были поставлены под вопрос не только сомнения Агамбена в «реальности» болезни, но и сама концепция биополитики.

Сегодня «биополитика» может выглядеть как устаревающий аналитический инструмент, не улавливающий всей сложности обстоятельств. Слишком очевидная антиутопическая рамка начинает казаться довольно грубой, условной и спекулятивной.

Чтобы немного выйти за пределы этого узкого ракурса, стоит вернуться к «классическим» утопическим текстам и бегло проследить их связь с темой пандемии. В начале 2000-х годов американская исследовательница Ребекка Тотаро выпускает книгу «Страдание в раю: Бубонная чума в английской литературе от Мора до Мильтона», в которой делает сенсационное (и провокативное) заявление — утопии, начиная с собственно «Утопии» Томаса Мора, появляются в культуре как ответ на вездесущий ужас чумной эпидемии.

Несуществующее утопическое пространство оказывается единственным местом, свободным от миазмов страшной болезни. Но, — настаивает Тотаро, — изобретение подобных пространств не имеет ничего общего с эскапизмом. Воспринимая болезнь в соответствии с теорией Галена — как продукт вредоносного воздуха, порожденного дурными условиями, — Томас Мор или Френсис Бэкон стремятся спроектировать такие условия, в которых воздух оказался бы чистым.

В этих интеллектуальных упражнениях они используют свои медицинские знания и управленческий опыт (Мору, например, довелось побывать не только помощником лондонского шерифа, но и управляющим городской канализацией). Однако дело не ограничивается продумыванием санитарных мер. Воздух утопии чист благодаря безупречной организованности социальной жизни в целом. Чистота воздуха здесь обеспечивается чистотой смысла.

Как и в размышлениях Фуко, мы встречаемся тут с идеей тотального контроля, изгоняющего из города хаос чумы. Но если Фуко подразумевает под контролем исключительно политический надзор, логика Тотаро позволяет увидеть другие — в сущности, экзистенциальные — измерения контроля.

Очищая смысловое пространство от всего беспорядочного, нелогичного, нерационального, бессмысленного, утописты пытаются установить контроль не только над смертельной болезнью, но и, в конечном счете, над смертью.

Заразная болезнь и борьба с ней остается важной темой и в более поздних литературных утопиях. История возникновения утопических обществ нередко рассказывается как история преодоления моров и пандемий. По мере того как галеново учение о миазмах уступает место представлениям о бактериальной и вирусной природе инфекций, возникает сюжет об опасности, которую мы, обитатели обычного, несовершенного мира, можем представлять в стерильном пространстве утопии. В начале XX века этот сюжет становится довольно популярным и встречается, например, в утопическом романе Герберта Уэллса «Люди как боги» или в сатирической пьесе Владимира Маяковского «Клоп».

Этот сюжет — один из вариантов тоски по недоступному утопическому миру. По большому счету невозможно оказаться в безупречной утопии, не заразив ее собственным несовершенством, не привнеся в нее вирус смертельного хаоса. Утопия — мир, свободный от нас. Мир, в котором некому обмениваться вирусами.

Существует довольно много исследований, посвященных использованию метафор инфицирования в политических дискурсах и особенно в языках тоталитарной пропаганды. Там, где отстаивается «чистота рядов», «внутренний враг» назначается носителем вируса или даже вирусом как таковым. При этом и само утопизирование может характеризоваться при помощи метафоры вируса, если утопии приписывается революционный потенциал, подрывающий власть доминирующих идеологий.

«В конечном счете нет такой социальной жизни, которая не была бы сопряжена с риском заражения», — замечает итальянский философ Массимо де Каролис, один из участников инициированной Агамбеном дискуссии об «изобретении эпидемии».

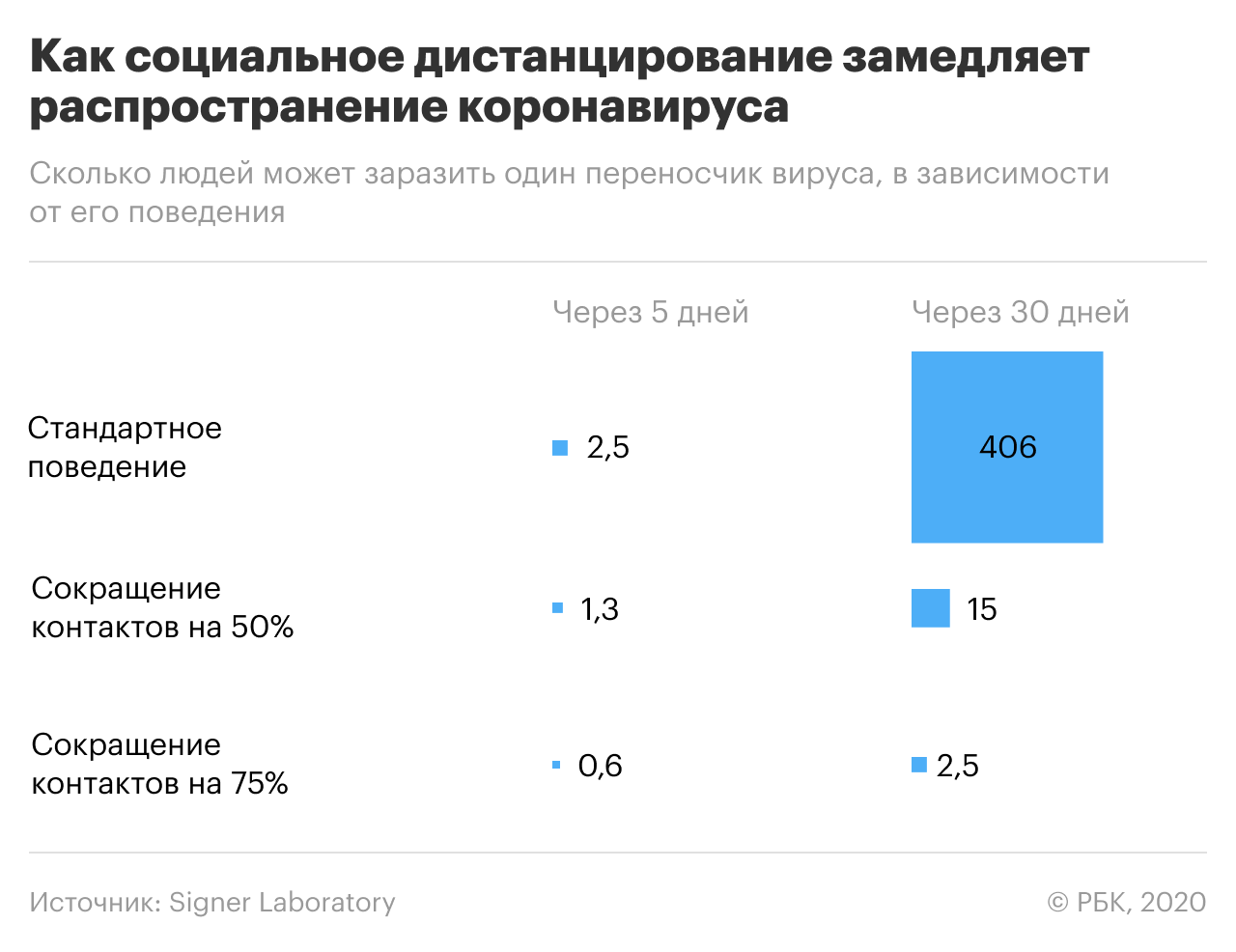

Разумеется, сама эта дискуссия демонстрирует, что для поддержания социальных отношений не обязательны рукопожатия — «заражение» вполне может происходить на уровне идей и аффектов. И в то же время увеличивающаяся «социальная дистанция» и опустевшие на несколько месяцев города возвращают нас к вопросу о появившемся месте для новой утопии.

Что произошло, когда стремление осваивать и заполнять собой все доступные взгляду пространства было, пусть ненадолго, подавлено? Когда улицы были оставлены, а транспортное сообщение приостановлено? Что могло появиться на территориях, которые обычные городские обыватели избавили от своего присутствия? Экологическая утопия «очистившейся природы» с заселяющими города лебедями, бобрами и лисами? Или утопия городского протеста, как ее описал основатель «радикальной географии» Дэвид Харви, — утопия, возвращающая право на город, «оккупирующая» его и создающая совершенно иное, альтернативное городское пространство? Наблюдаемое зависит от наблюдателя.

Подписывайтесь на Telegram-канал РБК Тренды и будьте в курсе актуальных тенденций и прогнозов о будущем технологий, эко-номики, образования и инноваций.