Что такое нейровизуализация

Нейровизуализация — это совокупность методов, позволяющих получить изображения структуры и активности мозга. Она используется как в медицинской диагностике, так и в научных исследованиях для изучения психических состояний, эмоций, когнитивных процессов и нейропатологий.

С помощью нейровизуализации можно «увидеть» депрессию, тревогу, шизофрению и другие расстройства. Сравнивая мозг здорового человека и человека с нарушением, исследователи выявляют различия в активности, объеме определенных зон, обмене веществ.

Существуют несколько основных методов нейровизуализации.

- Магнитно-резонансная томография (МРТ) — показывает структуру мозга с высоким разрешением. Используется для оценки анатомии, объемов зон мозга, наличия аномалий.

- Функциональная МРТ (фМРТ) — отслеживает изменения кровотока, связанные с нейронной активностью. Позволяет увидеть, какие области мозга активны в тот или иной момент.

- Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) — регистрирует метаболическую активность тканей, часто используется для изучения нейротрансмиттеров (или по-другому — нейромедиаторов, химических веществ, которые передают сигналы между нервными клетками), например, при депрессии или болезни Альцгеймера.

- Компьютерная томография (КТ) — дает общее представление о структуре мозга, но менее точна, чем МРТ. Часто применяется при острых состояниях, например, после травм.

- Электроэнцефалография (ЭЭГ) и магнитоэнцефалография (МЭГ) — измеряют электрическую или магнитную активность мозга соответственно. Используются для анализа быстротекущих процессов, например, при эпилепсии.

Современная нейровизуализация позволяет заглянуть в самую суть психических процессов — буквально увидеть, как выглядят эмоции, стресс, радость или патологические состояния мозга.

Как выглядят психические расстройства на снимках мозга

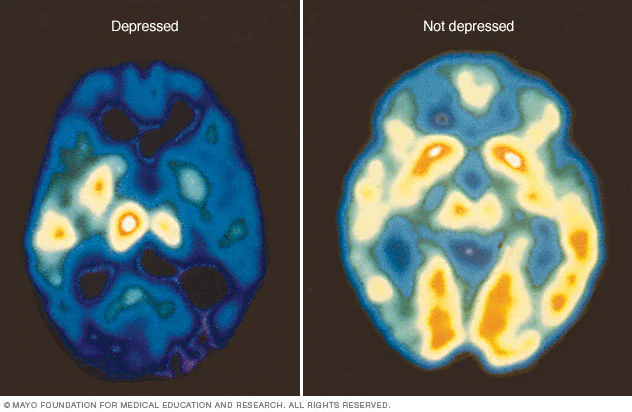

Депрессия

На этом снимке показаны результаты позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) мозга человека с депрессией (слева) и без нее (справа). ПЭТ-скан позволяет визуализировать уровень метаболической активности в различных зонах мозга. У здорового человека активность значительно выше: это видно по преобладанию ярких желтых и белых областей. В мозге человека с депрессией большая часть изображения окрашена в синие и зеленые тона, что указывает на снижение активности нейронов. Особенно заметно это в областях, связанных с регуляцией настроения, мотивации и эмоций — например, в префронтальной коре и лимбической системе.

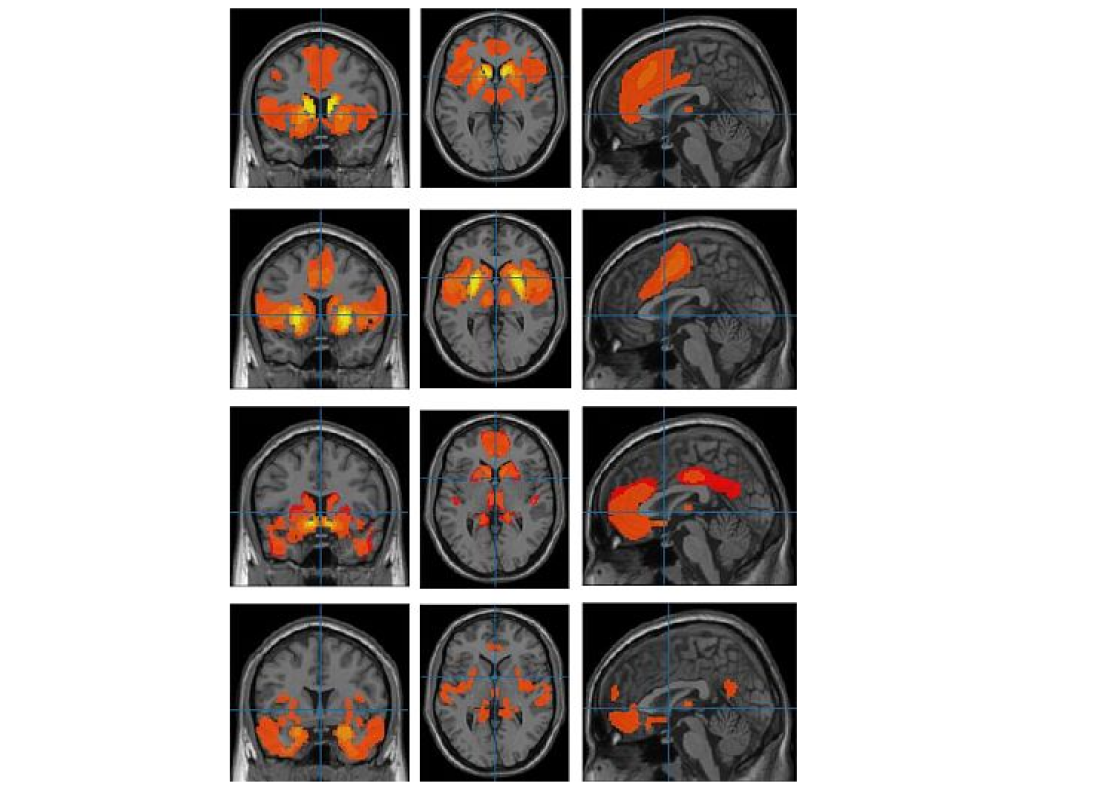

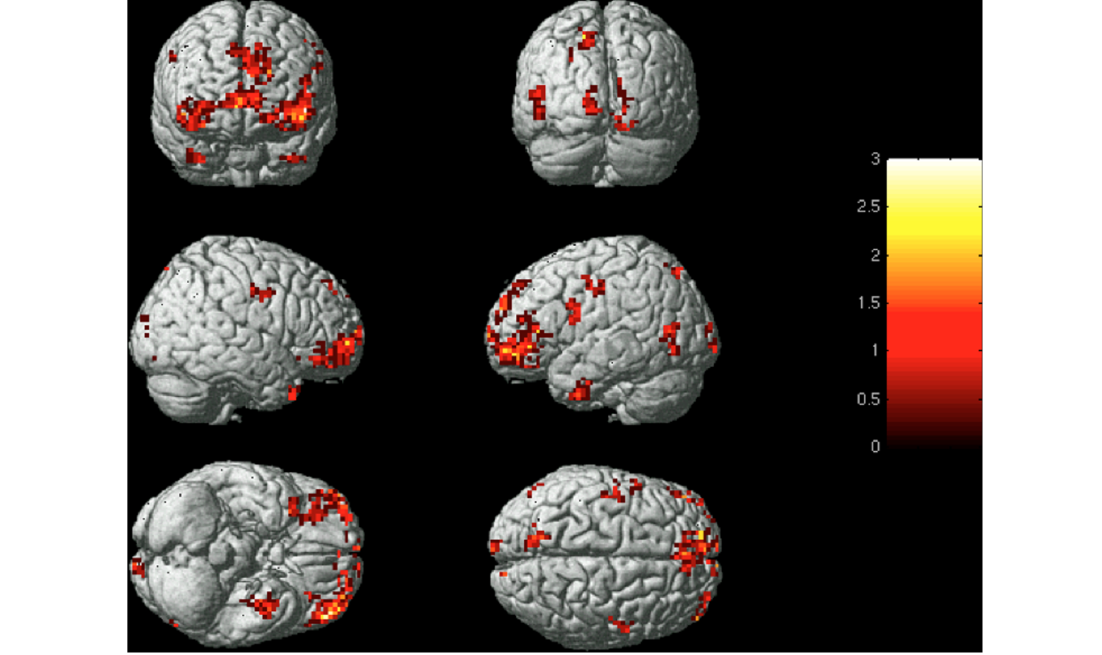

Синдром дефицита внимания и гиперактивности

На этом снимке показаны результаты функциональной МРТ мозга подростков с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Видны области мозга, которые работают особенно активно и слаженно — в первую очередь лобная кора и глубокие участки, отвечающие за внимание, эмоции и поведение. Такое усиленное взаимодействие между ними может быть связано с типичными проявлениями СДВГ: трудностью сосредоточиться, импульсивностью и резкими перепадами настроения.

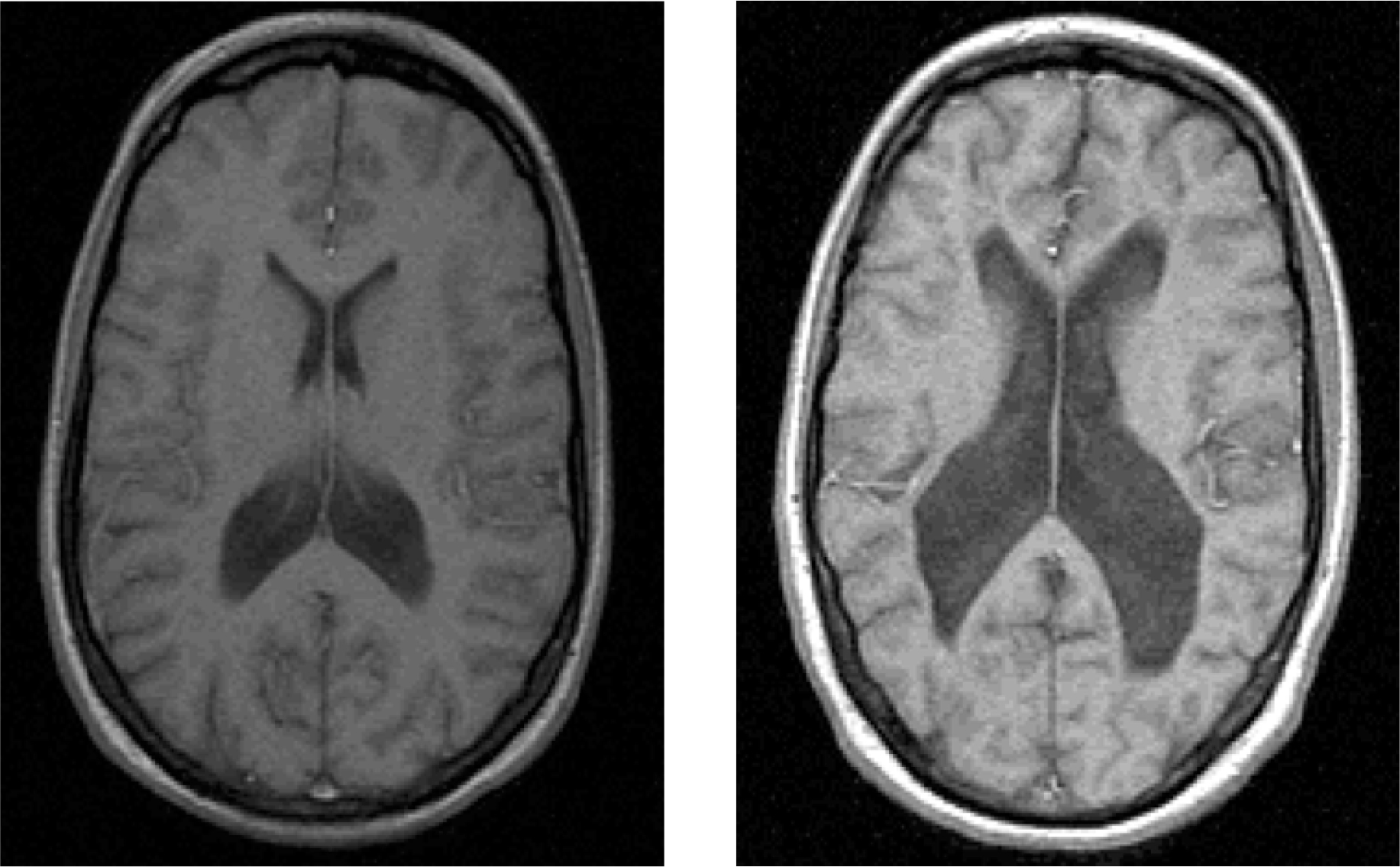

Шизофрения

На этом снимке показаны МРТ-срезы мозга однояйцевых близнецов: слева — здорового, справа — с диагнозом «шизофрения». У человека с шизофренией заметно расширение боковых желудочков мозга — это одно из наиболее часто фиксируемых структурных изменений при этом расстройстве. Такие аномалии не являются причиной заболевания, но могут указывать на нарушения в развитии мозга. Несмотря на высокие ожидания от нейровизуализации, сегодня МРТ не используется для диагностики шизофрении, но помогает исключить органические причины психоза и исследовать анатомические особенности, связанные с заболеванием.

Деменция

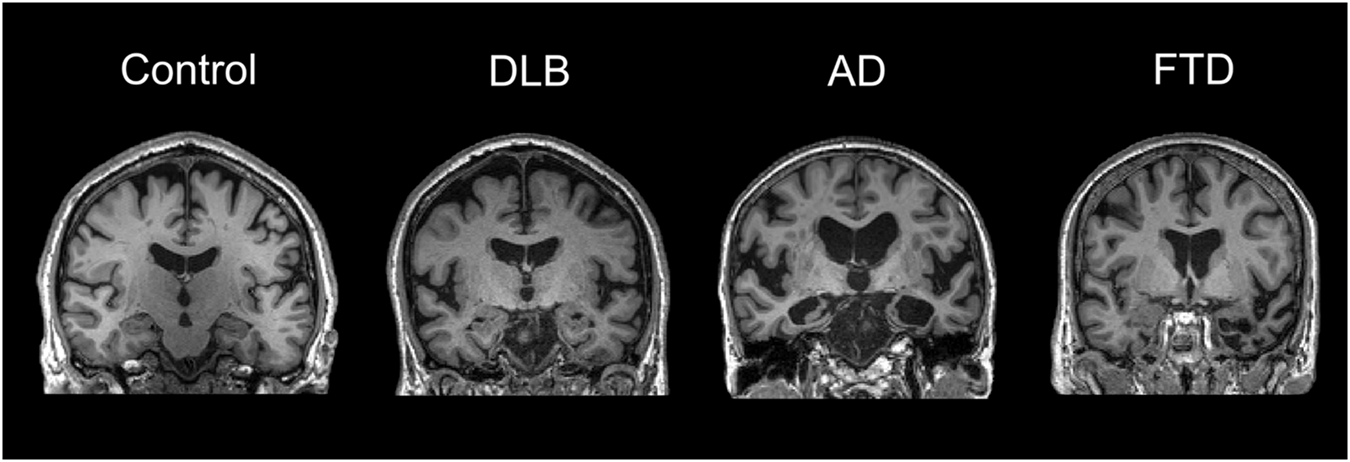

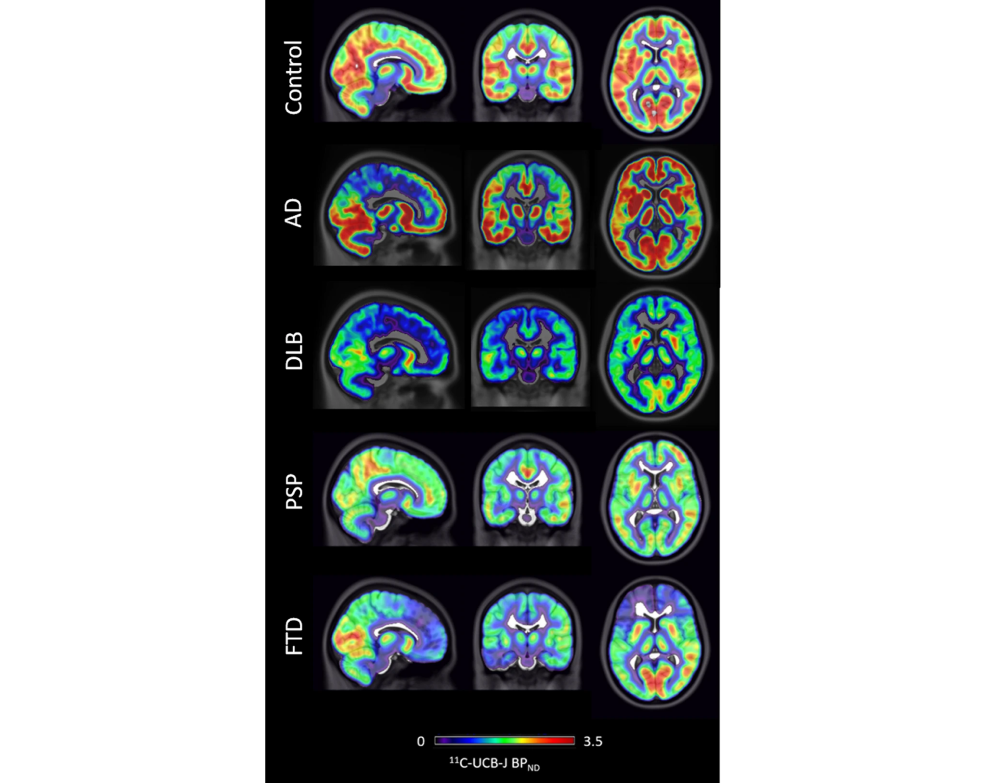

На этих снимках показаны результаты МРТ и ПЭТ-сканирования мозга людей с разными типами деменции: с болезнью Альцгеймера (AD), деменцией с тельцами Леви (DLB), фронтотемпоральной деменцией (FTD) и прогрессирующим надъядерным параличом (PSP). Для сравнения приведены изображения мозга здорового человека (Control).

Каждое заболевание затрагивает разные зоны мозга. При болезни Альцгеймера особенно страдает гиппокамп — область, отвечающая за формирование памяти и обучение. Это объясняет характерные провалы в краткосрочной памяти у пациентов. При DLB структура гиппокампа сохраняется, но снижается активность в затылочной доле, важной для обработки зрительной информации — отсюда могут появляться галлюцинации. При FTD поражаются лобные и височные доли, которые отвечают за поведение, эмоции и речь — именно поэтому такие пациенты могут проявлять апатию, импульсивность или потерю речевых навыков.

На ПЭТ-сканах можно увидеть снижение синаптической активности, то есть ослабление связи между нейронами, что напрямую связано с ухудшением когнитивных функций. Синие и фиолетовые области на снимках указывают на значительную потерю нейронных связей по сравнению с красно-желтыми участками у здоровых людей. Таким образом, нейровизуализация позволяет не только различать типы деменции, но и лучше понимать, какие именно зоны мозга утрачивают свои функции в процессе болезни.

Как выглядят эмоции на снимках мозга

Можно ли увидеть эмоции? Ученые все чаще отвечают на этот вопрос утвердительно. С помощью нейровизуализации исследователи фиксируют характерные паттерны активности мозга, возникающие при переживании разных чувств — радости, страха, стыда или зависти. Эти состояния оставляют в мозге узнаваемый след, который можно прочитать на снимках.

Одно из исследований в этой области было проведено в Университете Карнеги — Меллона. Участники заранее составляли эмоциональные сценарии — личные или воображаемые — для 18 различных чувств, включая гордость, ревность и страх. Во время сканирования с помощью функциональной МРТ им предлагалось мысленно воссоздавать эти состояния. Ученые отобрали 240 участков мозга, активность которых была наиболее стабильной при разных эмоциях. Оказалось, что у каждой эмоции есть свой характерный «нейронный след» — узнаваемый и повторяющийся паттерн активации.

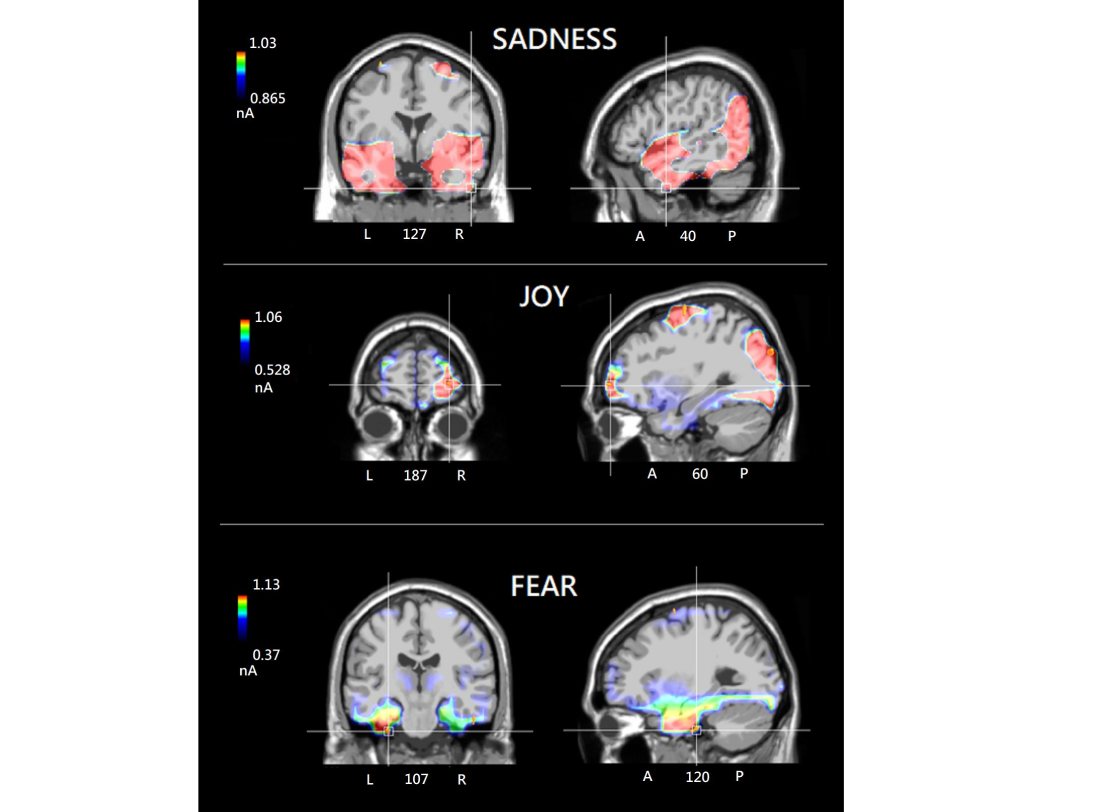

Другой подход применили нейропсихологи из Миланского университета Бикокка. Здесь участникам показывали эмоциональные сценки — радостные, пугающие или грустные — и просили вспомнить и пережить соответствующее чувство, затем мозговая активность регистрировалась с помощью ЭЭГ.

При грусти активизировалась правая височная кора, при страхе — лимбическая система, включая амигдалу — область мозга, отвечающую за распознавание угроз и запуск реакций страха. Радость сопровождалась яркой работой затылочных областей и орбитофронтальной коры, которая связана с системой вознаграждения. Эти различия в активации доказывают: даже при воспоминании эмоций мозг формирует устойчивые и различимые нейронные паттерны, которые можно использовать для создания нейроинтерфейсов — например, для общения с людьми, неспособными говорить.

➤ Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Трендов» — будьте в курсе последних тенденций в науке, бизнесе, обществе и технологиях.